原文作者:Token Dispatch, Prathik Desai

原文編譯:Block unicorn

前言

隨著華爾街巨頭迅速擴大部署規模,代幣化正在蓬勃發展,而幾年前,這個概念還只是一個測試階段。

多家金融巨頭同時推出平台、建立基礎設施並創造產品,將傳統市場與區塊鏈技術連結起來。

光是上週,貝萊德(BlackRock)、VanEck 和摩根大通(JP Morgan)就做出了重大舉措,顯示現實世界資產代幣化已超越概念驗證,成為機構策略的基石。

在今天的文章中,我們將向您展示為何代幣化期待已久的拐點可能已經到來,以及即使您從未購買過加密貨幣,這為何仍然重要。

兆級潛力

「每一隻股票、每一隻債券、每一個基金——每一種資產——都可以被代幣化。如果實現了,將徹底改變投資,」貝萊德首席執行官兼董事長拉里·芬克(Larry Fink)在2025 年致投資者的年度信中表示。

芬克談到的是一項機會,允許基金公司將全球資產產業中價值超過一兆美元的資產進行代幣化。

傳統金融巨頭們已經抓住了這個機會,過去12 個月採用率激增。

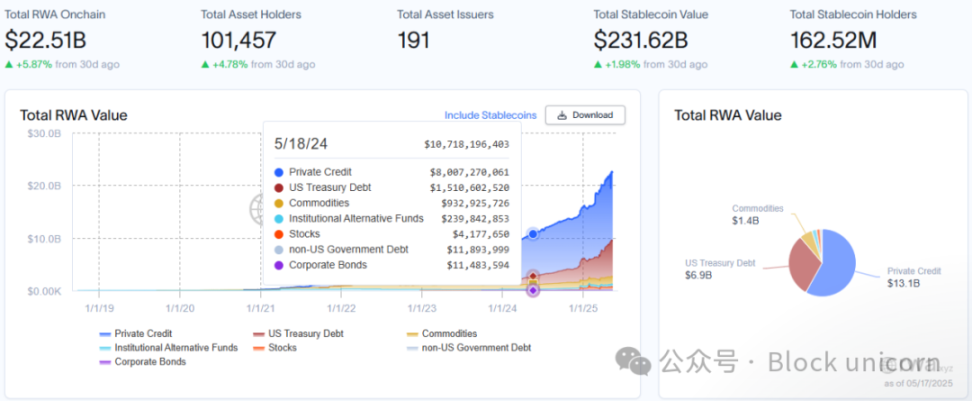

代幣化的現實世界資產(RWA,不包括穩定幣)已超過220 億美元,光是今年就成長了40% 。然而,這只是冰山一角。

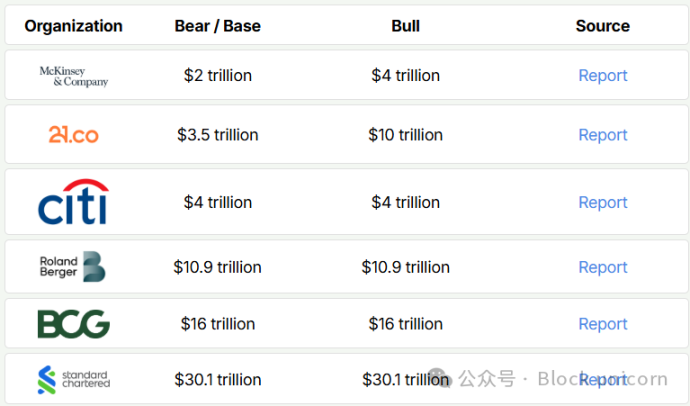

顧問公司羅蘭貝格(Roland Berger)預測,到2030 年,代幣化RWA 市場將達到10 兆美元,而波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)估計為16.1 兆美元。

為了便於理解,即使按較低估計,這也意味著比今天增長500 倍。如果全球金融資產的5% 轉移到鏈上,我們討論的是一個數萬億美元的轉變。

在探討基金公司的代幣化措施之前,讓我們先了解什麼是代幣化以及它對投資者的意義。

實體資產與區塊鏈的結合

三個簡單步驟:選擇現實世界的資產,創建代表該資產(部分或全部)所有權的數位代幣,並在區塊鏈上使其可交易。這就是代幣化。

資產本身(國債、房地產、股票)並未改變。改變的是其所有權的記錄和交易方式。

為何要代幣化?四個關鍵優勢:

部分所有權:只需100 美元即可擁有商業建築的一部分,而非需要數百萬美元。

全天候交易:無需等待市場開盤或結算清算。

降低成本:更少的中間商意味著更低的費用。

全球訪問:先前受地理限制的投資機會如今在全球範圍內變得觸手可及。

「如果說SWIFT 是郵政服務,那麼代幣化就是電子郵件本身——資產可以繞過中介機構,直接即時轉移。」貝萊德的芬克在信中說。

無聲的革命

貝萊德的代幣化國債基金BUIDL 已激增至28.7 億美元,光在2025 年就成長了4 倍以上。富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)的BENJI 持有超過7.5 億美元。摩根大通的最新舉措將其私有區塊鏈Kinexys 與公共區塊鏈世界連接起來。

代幣化美國公債的價值現已接近70 億美元,較一年前的不到20 億美元大幅成長,進一步印證了這個成長故事。

越來越多的巨頭公司正以獨特的產品加入這一潮流。

本週,VanEck 推出了一隻可在四個區塊鏈上存取的代幣化美國國債基金,加劇了快速擴張的鏈上現實世界資產(RWA)市場的競爭。

本月早些時候,全球最大的金融衍生性商品機構、總部位於杜拜的MultiBank 集團與總部位於阿聯酋的房地產巨頭MAG 和區塊鏈基礎設施供應商Mavryk 簽署了一項價值30 億美元的現實世界資產(RWA)代幣化協議。

較小的國家也在加入這一行列。根據《曼谷郵報》報道,泰國政府透過代幣化向散戶投資者提供債券,入門門檻從傳統的1,000 美元以上降至3 美元。

甚至政府機構也沒有錯過這場革命。

美國證券交易委員會(SEC)剛剛與九家金融巨頭舉辦了一場圓桌會議,討論代幣化的未來,這與前幾屆政府的態度截然相反。

對投資者而言,這意味著全天候的訪問、近乎即時的結算和部分所有權。

將其想像為購買整張專輯CD 與僅流媒體播放您想聽的歌曲之間的區別。代幣化將資產拆分為可負擔的一小份,使其對每個人都觸手可及。

為何現在發生?

監管清晰度:在美國總統川普的領導下,其政府從執法轉向促進創新,多位支持加密貨幣的人領導政府機構。

機構採用:傳統金融巨頭為代幣化提供合法性和基礎設施支援。

技術成熟:區塊鏈平台已發展到滿足機構需求。

市場需求:投資人尋求更有效率、更容易取得的金融產品。

美國證券交易委員會(SEC)主席保羅·阿特金斯將代幣化視為金融市場的自然演變,類比為「幾十年前音頻從模擬黑膠唱片到磁帶再到數位軟體的過渡」。

未來之路

儘管勢頭強勁,但挑戰依然存在。

監理碎片化:全球監理格局仍不統一。 SEC 的圓桌會議顯示美國的態度開放,但國際協調不足。日本、新加坡和歐盟以不同速度推進,框架不相容,為全球代幣化平台帶來合規難題。

標準化缺失:產業缺乏針對不同資產類別代幣化的統一技術標準。以太坊上的代幣化國債是否應與Solana 上的兼容?誰來驗證代幣與底層資產的關聯?沒有標準化,可能會形成孤立的流動性池,而非統一市場。

託管與安全疑慮:傳統機構仍對區塊鏈安全性持謹慎態度。今年早些時候,價值14 億美元的Bybit 駭客攻擊事件引發了關於不可篡改與可恢復性的棘手問題。

市場教育的差距:華爾街(「Wall Street」)可能正在加速前進,但一般民眾(「Main Street」)對代幣化的理解仍普遍不足。

我們的觀點

代幣化可能是將區塊鏈技術與主流金融連結起來的橋樑。對於關注區塊鏈演進的人來說,這可能是該領域迄今最大的影響——不是創造新貨幣,而是改變我們訪問和交易現有資產的方式。

大多數人不關心區塊鏈。他們關心的是更早拿到薪水、訪問原本為富人保留的投資機會,以及在轉移資金時不被高額費用壓榨。代幣化提供了這些好處,且無需用戶理解底層技術。

隨著這一領域的發展,代幣化可能成為「隱形基礎設施」——就像發送電子郵件時你不會想到SMTP 協議。你將能更輕鬆地存取投資,費用更低,限制更少。

傳統金融花了數個世紀發展出有利於機構、排斥普通人的系統。幾十年來,我們接受了一個圍繞機構便利而非人類經驗設計的金融體系。想在下班後交易?抱歉不行。只有50 美元的投資?不值得我們關注。想國際轉帳不損失7% 的費用?那就慢慢等吧。

代幣化可能在短短幾年內打破這種不平等。

隨著代幣化體驗的普及,「傳統金融」與「去中心化金融」之間的概念壁壘將自然消融。以3 美元的價格從泰國政府購買代幣化債券的人,以後可能會探索能夠產生收益的DeFi 協議。透過貝萊德的BUIDL 首次接觸區塊鏈的機構投資者,最終可能會投資原生加密資產。

這種模式推動了真正的應用,並非透過意識形態的轉變,而是透過實際優勢,相較之下,舊的做法顯得極為低效。